第1章 印刷のはじまり

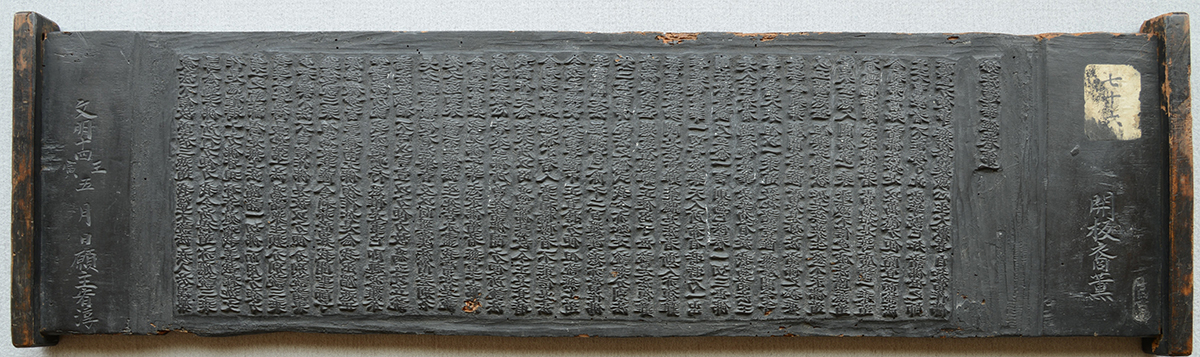

日本の印刷は奈良時代のお経にはじまります。印刷文化は寺院を中心に発展しました。

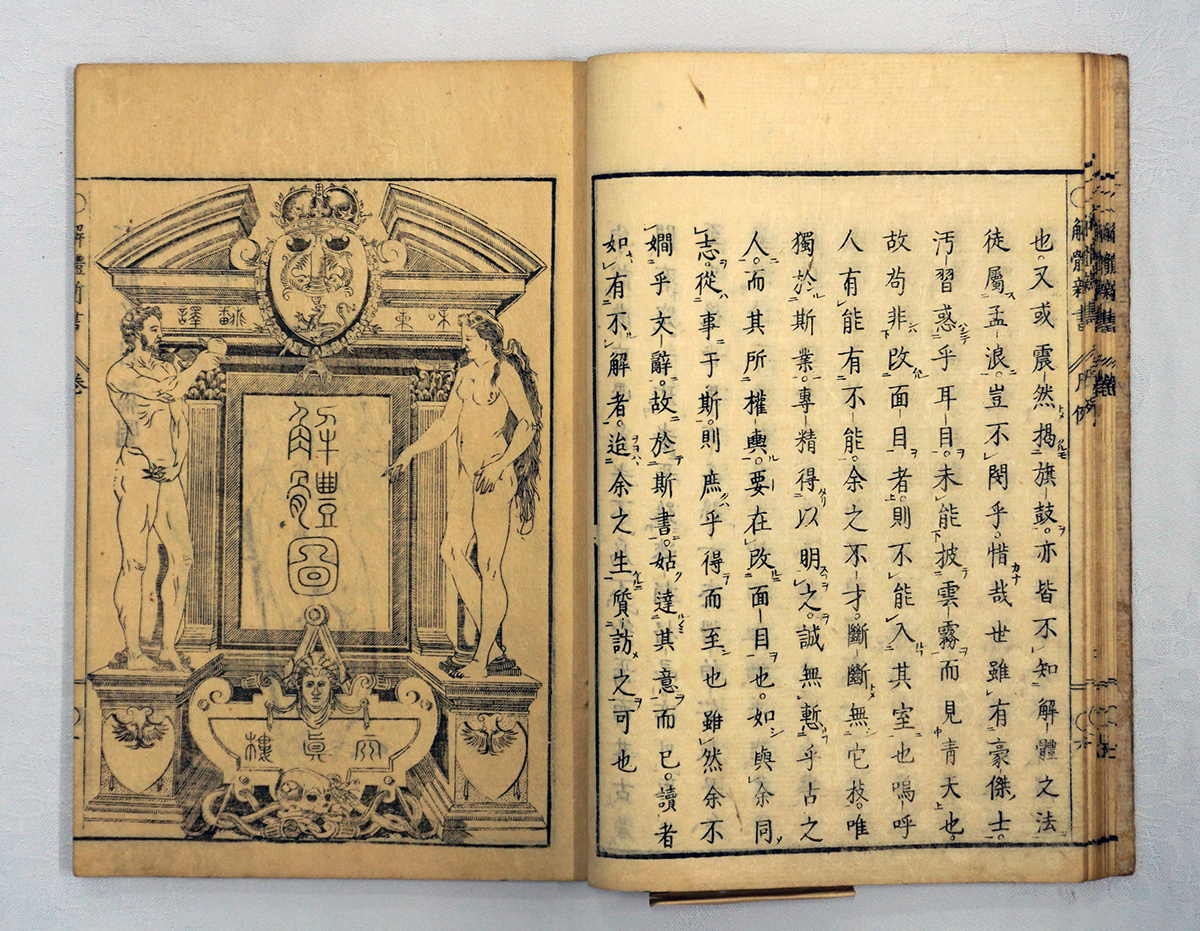

室町時代になると大名なども出版を手掛けるようになります。16世紀末には海外からもたらされた活版印刷が流行しました。

第2章 出版ビジネスの誕生

江戸時代には社会が安定し、産業や交通が発展して、京都・大坂・江戸の三都を中心に出版がビジネスとなります。鮮やかな錦絵が人気を集め、ベストセラーとなる読み物が登場しました。

第3章 花開く江戸カルチャー

人びとは生活をより豊かにするため、読み書きを学び、様々な出版物を求めるようになりました。

庶民に親しまれた鮮やかな錦絵からは、当時の人びとの豊かな暮らしや文化を知ることができます。

第4章 ニュースの時代

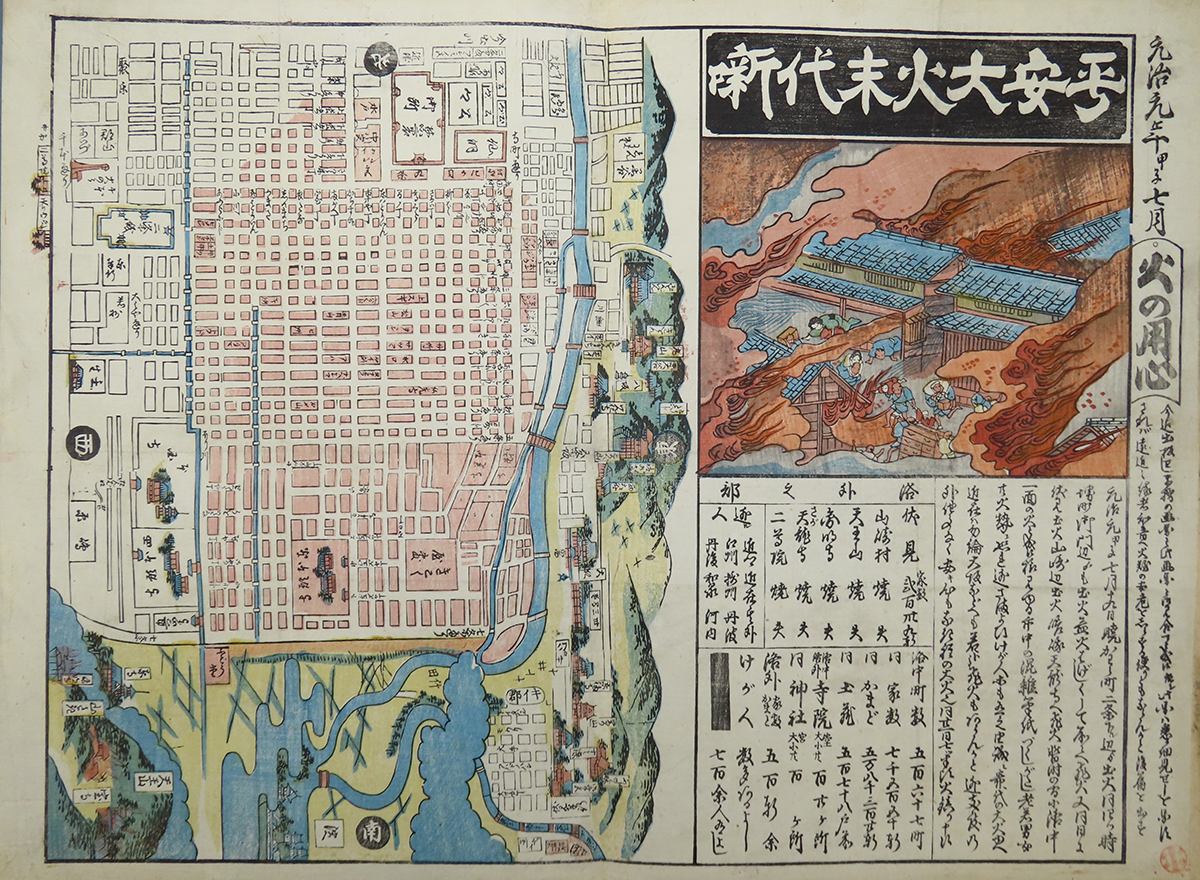

江戸時代には瓦版が作られ、災害や事件などを伝えるメディアのひとつとなり、幕末のペリー来航をきっかけにして爆発的に増えました。瓦版が姿を消した後、代わって時事錦絵が多く制作されました。

第5章 変わりゆく印刷

江戸時代には木版印刷が主流でしたが、明治時代に入ると、外国から入ってきた様々な印刷技術が使われるようになります。

ここでは近代以降の印刷の変化を暮らしに身近な新聞と紙幣を例にご紹介します。